桑树全身都是宝?

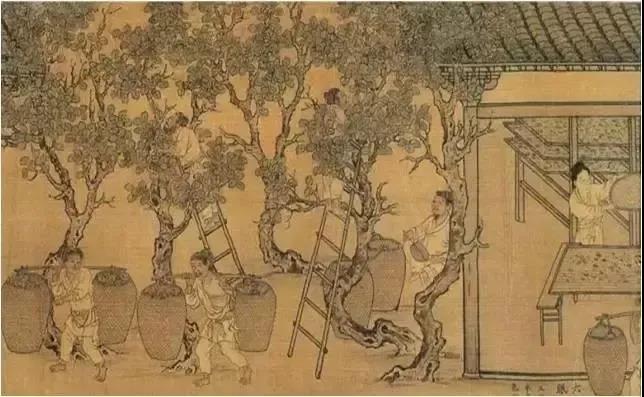

中国自古以来以农桑立国,早在五千年前,古代先民就开始在中原大地上栽植桑树,几乎与中华民族的文明史同步。桑树在中国农耕文明中发挥了重要作用,并孕育了桑蚕丝绸文化。

在文明发展的初期,桑林是先民求雨祈福、祭祀通神的重要场所,主要是当时的人们感万物赖天地为生,他们敬畏天地,崇尚往生。因此认为蚕化蛾后变成天虫成为通天引路神,由此也将天虫赖以生存的桑树作为神树的化身。

在故宫博物院所藏的《宴乐铜壶》与成都百花潭出土的《采桑攻战壶》上,均有女子采桑并且有栏干之类设施的画像,应为社庙周围公室桑园里氏族贵族女子参加集体社祭活动中的具体行为。

桑树,属桑科桑属,为落叶乔木。在《本草纲目》中记载为“东方神木”,毕竟桑树的全身那可都是“宝藏”!

在食用方面,桑树结出的果子(即桑椹)在古代饥荒无粮果腹时,能充当主食充饥。到了现代随着食品加工技术的飞跃,不耐储存运输的桑椹可以通过深加工成为酸甜可口的桑果汁或桑果浆、香甜美味的桑果干、酿制成香醇的桑果酒等等,大大地满足了人们喜尝鲜的味蕾体验;

桑叶,“神仙叶”

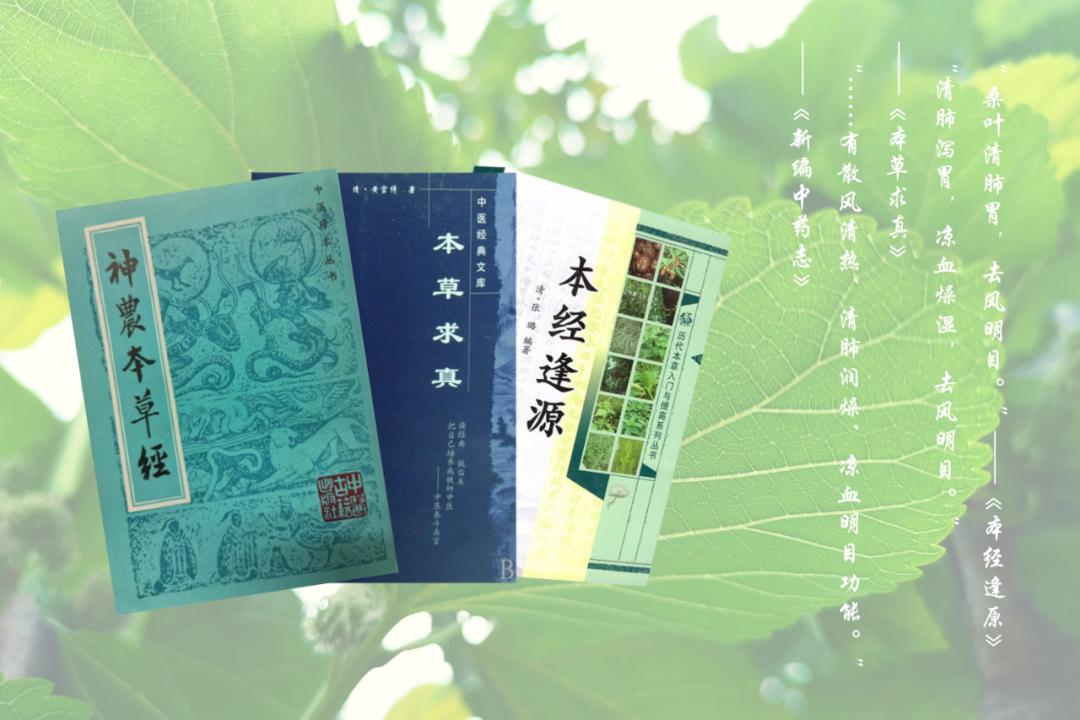

桑叶在《神农本草经》中被称为“神仙叶”,其味苦、甘,性寒,归肺、肝经,具有疏风清热、清肝明目等功效。在《本草纲目》中记载:桑叶乃手、足阳明之药,治劳热咳嗽,明目长发,止消渴。《本经逢原》中记载桑叶的功效为:清肺胃,去风明目。

桑椹,中华果皇

桑椹,单食,止消渴。(苏恭)利五脏关节,通血气。久服不饥,安魂镇神,令人聪明,变白不老。多收暴干为末,蜜丸日服。(藏器)捣汁饮,解中酒毒。酿酒服,利水气消肿。——李时珍 《本草纲目》

(图源自摄图网)

桑 枝

【气味】苦,平 【主治】遍体风痒干燥,水气脚气风气,四肢拘挛,上气眼运,肺气咳嗽,消食利小便。久服轻身,聪明耳目,令人光泽。——李时珍 《本草纲目》

桑枝,中药名,别名桑条。为桑科桑属植物桑的干燥嫩枝。其加工炮制的方法为:在春末夏初采收,去其叶,后晒干,或趁鲜切片再晒干。可生用或炒用。

桑 白 皮

桑白皮,中药名。为桑科桑属植物桑的根皮。其炮制方法为秋末落叶时至次春发芽前采挖根部,刮去黄棕色粗皮,纵向剖开,剥取根皮,晒干。

“治肺气喘满,水气浮肿,主伤绝,利水道,消水气,虚劳客热,头痛,内补不足。”——《药性论》

“桑白皮,长于利小水,及实则泻其子也。故肺中有水气及肺火有余者宜之。”——《本草纲目》

“桑白皮,味甘,性寒,归肺经。有泻肺平喘、利水消肿之效,主治肺热咳喘、水肿。”(信息皆来源于中国医药信息查询平台)