被李子柒用来酿酒的它,也曾红遍东西方

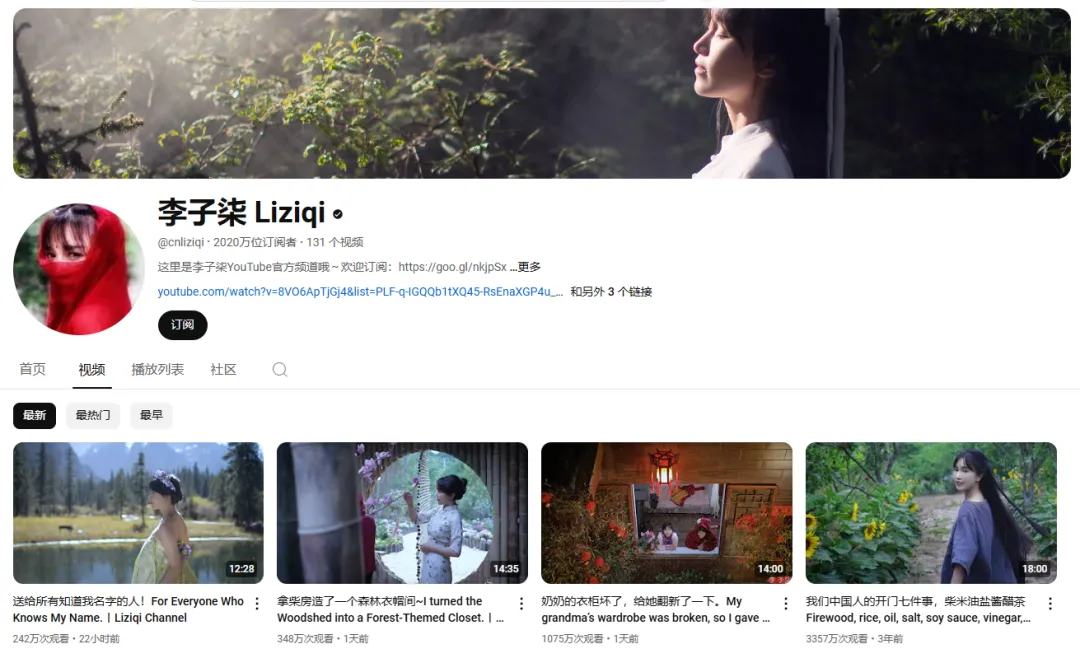

停更1200多天后,顶流李子柒回归!再次露面,李子柒连续更新了3条视频,瞬间引爆网络,在海内外各大平台爆火。

短短几个小时,微博视频播放量已经突破1亿,多个“李子柒”相关话题登上热搜;在TikTok、YouTube等海外社媒平台,李子柒同样获得了巨大的关注和热议,一小时内留言过万,粉丝数更是突破2000万。

李子柒的作品具有很强的“文化情感联结力”,不仅让中华文化远传海外,还能够让各国观众实现情感上的共鸣与连接。

这种果实便是,桑葚。

中国是有文献记载最早栽培桑树的国家,至今已有四千多年的栽培历史,甲骨文中就已经出现“桑”字的不同字形。到了先秦时期,文献中开始出现许多关于桑的记载,比如《诗经》中大家耳熟能详的“桑之未落,其叶沃若”、“十亩之间兮,桑者闲闲兮”等。

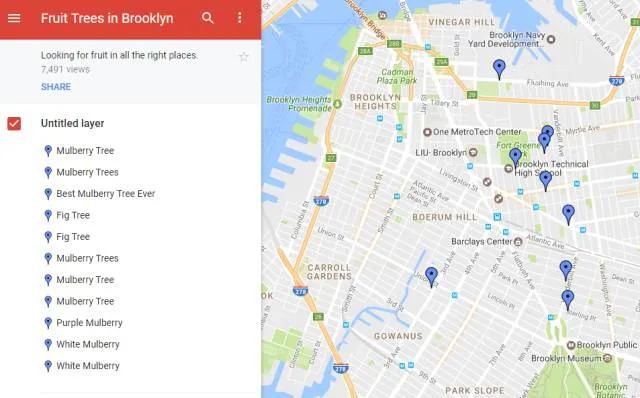

桑葚曾经是北美土著居民的食物来源之一。时至今日,桑树在北美依然是抢手的庭院树种,家里没有院子的纽约布鲁克林区人民,选择上街采摘桑葚,还特别制作了桑树地图挂在网上供大家参考。

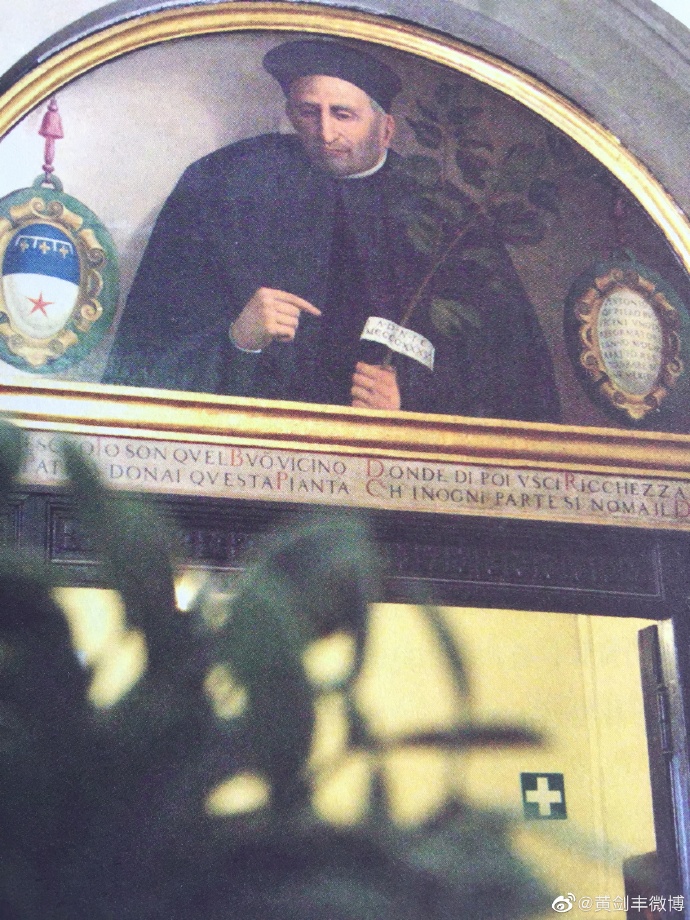

到了中世纪,意大利人从中国引入白桑(白桑在意大利的发音是中文的白桑发音)饲养家蚕,学习中国的织造技术,给意大利丝绸生产带来质的飞跃,使其在丝绸贸易中攫取了大量财富,造就了美第奇家族的辉煌。

美第奇家族利用在丝绸贸易中积累的富可敌国的财富,不断赞助当时的文学家与艺术家,成为了意大利文艺复兴运动的重要推动者之一。因此可以说,被后人广泛赞誉的文艺复兴,其中也有桑的功劳。

古往今来,桑蚕文化伴随我国经济与文明发展,阡陌间的桑树随处可见,慢慢形成了中华独特的桑树文化与哲学,历代文人妙笔生“桑”,关于桑葚的词句层出不穷。

而在西方,自从桑葚随着“丝绸之路”传入,西方文学作品里就开始出现桑葚的身影。欧洲中世纪城市文学《吃桑葚的教士》描写了一位教士为吃桑葚而丑态百出的故事;《伊索寓言》里有“强盗与桑树”的故事,警示人们作恶的人最终会受到应有的惩戒。

无论是在东方还是西方,桑葚都不仅是食物,更是一种文化符号,承载着丰富的历史和象征意义。它见证了人类文明的发展,承载了人们对美好生活的向往和对自然的敬畏。

桑葚,这个小小的果实,已经成为了连接过去与现在,东方与西方的纽带,它的故事和象征意义,将继续在人类文化的长河中流传。

宝桑园,这个名字本身就蕴含着对桑蚕文化的尊重、对自然的敬畏和对传统桑蚕文化的现代诠释。20多年来,宝桑园始终专注桑蚕领域,秉承“弘扬桑蚕文化,助力乡村振兴,建设健康中国”的宗旨,坚持“绿色天然、药食同源、全民健康”的理念。

在乡村振兴的大背景下,宝桑园积极响应国家号召,通过发展桑蚕产业,带动当地农民增收致富,在原料端、研发端、生产端等方面进行全产业链布局,实现产业升级。

未来,宝桑园将坚守初心,牢记要领,持续创新更多高质量、多元化的产品,扩大中国桑蚕产业影响力,助力“中国超级水果”桑葚走向世界,助推中国“桑蚕产业”高质量发展,让桑葚的传奇故事在全球范围内继续流传。